画家を志望した少年時代

入江泰吉が生まれたのは明治38年(1905)、生家は奈良市片原町にあった。片原町の町名は現在存在しないが、高畑町の大乗院庭園文化館が建つあたりである。自伝の中で、「前に川があった」「裏の大乗院の池で鯉を獲った」ことが書かれている。「前の川」とは飛鳥川のことで、今は暗渠になっている。父芳治郎は古美術鑑定と修理を営んだ。母サトとの間に七男一女がいて、泰吉は六男であった。近くの飛鳥小学校に入学している。教科の中では図工が好きであった。兄の影響を受けて水彩や油絵をよく描いた。奈良女子高等師範附属小学校高等科へ進み、講堂の舞台で全校生徒を前に即興で虎を描いたりした。16歳の時には「画家になりたい」というはっきりした希望があり、日本画家の土田麦僊の「大原女」に惹かれ弟子入りしようとしている。

長兄は「太平洋画会」に所属し、次兄は東京美術学校で鋳金工芸を学んだというように、進路先に美術を選んだ兄弟が多い。父親の資質を受け継いだのだろう。弟子入りの話は実現寸前までいったのだが、次兄からプロの画家としてやっていくことの難しさを説かれて、断念したという。有名な日本画家の弟子になろうというのだから、その才能は周囲から認められるほどのレベルにあったと思われる。将来、写真家として大成する素地はこんなところにもあった。

写真との出会いは、これも長兄の影響である。購入したベストコダックで撮影し現像する兄を見て、写真に興味をもった。大正14年(1924)、大阪の写真機材の卸商、上田写真機店に就職した。20歳であった。技術部に配属され、アマチュア写真サークルの月例会の裏方を務める。そのときの講評会が勉強になり、自分が撮影した写真も出品するようになった。風景写真を撮りたいという気持ちが芽生えていた。

26歳で写真家として独立、映画製作にのめり込む

昭和6年(1930)、26歳の入江は独立、心斎橋鰻谷仲之町に「光芸社」を構える。「自分には写真の師はいない。独学です」と後に入江は書いているが、助手の経験もなくいきなり独立したのは、それだけの自信と自負があったのだろう。南海電鉄沿線の名所・旧跡写真、関西汽船のPR写真などを引き受けた。また大阪営林局管内の各地の国有林の記録写真を撮った。北アルプス連峰も踏破している。元来蒲柳の体質であったが、この時の登山経験で体力がつき足腰が鍛えられたという。

思いがけない仕事も入ってきた。黒部第四ダムが計画され、現地を視察して映画を作ることになった。その撮影を指名されたのである。前人未踏の谷を登攀し、ロープを身に巻いて絶壁から激流を撮影する。こんなことを繰り返して完成させた映画は、営林局の巡回映画として好評を博した。続いて営林局の山火事防止のPR映画『山の惨禍』のプロデューサーを務め、これも好評を得た。これらがきっかけとなり、映画製作にのめりこんだ。一般向けの時局便乗の劇映画『洋上の爆撃機』をプロデューサーとして手がけた。出資者もいたが、予算がはるかにオーバーしてしまい、映画は期待したほど買い手がつかなかった。写真機材すべて売り、親族に借金して急場をしのいだ。漫画映画なら受けるかも知れないと思い、カッパを主人公にした『突貫第一歩』を製作した。30分の映画に1万枚近くのセルの原画を手書きし、8ヶ月かけて完成さした。しかし収支とんとんで苦労のわりには見返りがなかった。映画製作の厳しさを知り、それから写真に専念することになったという。映画は当時の最先端をゆくメディアであり芸術であった。入江は若く野心もあったのだろう。

光藝社の前で、左から二人目が光枝夫人

光枝との結婚、文楽との出会い

映画に夢中になっていたころ、入江は来山光枝と見合い結婚している(昭和9年)。光枝は広島県福山市の呉服商の娘であった。入江より5歳年下である。この頃は経済的に苦しい時期であって、彼女の着物がお金にかわることもあった。入江が教えることはなかったが、店に出入りする客から学んで現像、焼き付けの技術をマスターし、店の仕事をこなした。後のことになるが、専門の助手を採用するまで奈良の寺社や野外の撮影では助手を務め、ライトを持ったりしている。料理や裁縫が得意で書道も趣味でたしなんだようだ。内助の功に徹して夫婦仲は非常に良かった。プリントした写真を入江が最初に見せるのは光枝夫人であったという。

入江が文楽と関わるようになったのは偶然であった。知人が文楽に関する本を出すことになって、挿入写真として人形の撮影を頼まれたのである。首(かしら)を見るのは初めてであった。それぞれの人形が人間くさい強烈な個性を持っていることに驚いた。それから店の近くにあった四ツ橋の文楽座へ通うようになった。昭和14年(1939)から足かけ5年に及んだ。当時の文楽は名人が輩出した黄金期であり、とくに人形遣いの吉田文五郎と吉田栄男は楽屋まで出かけて数多くの写真を撮った。昭和15年に全日本写真連盟が主催した「新東亜紹介・世界移動写真展」のコンテストに「春の文楽」を応募、一等賞を射止めた。副賞は大阪商船の豪華客船による世界一周であったが、日中戦争拡大のため中止になった。翌年には毎日新聞社主催の「日本写真美術展」に「文楽」を出品し、文部大臣賞を受賞した。これらの受賞は、入江にプロとしての自信を与え、世間に写真家、入江泰吉を認知させた。大阪高島屋で初の個展「文楽人形写真展」も開いている。

入江は昭和13年(1938)から内閣情報部がつくった写真協会関西支局のメンバーに加わっている。内閣情報部が編集する国策遂行のための宣伝グラフ誌『写真週報』のため写真を撮ることが仕事だった。

戦災、奈良へ疎開、古社寺めぐり

第二次大戦末期になると、若い男性は戦地にとられ、40歳に近かった入江が町内の防空班長に任じられた。昭和20年(1945)3月13日、大阪市街はB29の空襲で一夜にして焦土と化した。入江はなすすべもなく店舗兼自宅が焼け落ちるのを見守るしかなかった。「わが家は焼けない」という根拠のない思いがあったため、フィルムを疎開させるということもしていなかった。ただ光枝夫人が避難するとき文楽のフィルムだけを携行したため、幸いにして貴重な写真を今も見ることができる。翌14日、入江夫妻は一日かけて近鉄大阪線回りで奈良の実家へ疎開した。

奈良では下宿を借りて住んだ。たまたま立ち寄った古本屋で亀井勝一郎著『大和古寺風物誌』の題名に惹かれて買い求めた。読み始めるとたちまち引きこまれた。「歴史を通しての大和への思慕を痛々しいまでに熱く綴った、大和讃仰の書であった」と入江は書く。『大和古寺風物誌』は大和の仏像や風物に精神的な救済を得る「求道の書」である。その姿勢は入江が置かれた状況の中で切実な共感を誘ったのだろう。戦争はまだ終わっていなかったが、これをきっかけに大和の古寺回りを始めた。

「季節が秋を迎える頃、斑鳩の里を訪ねようとした時のことである。近鉄の筒井駅で下車し、駅前の家並みを抜けると、黄金色に輝く稲田がひらけ、ところどころに大和特有の切妻造りの白壁と藁屋根の農家が見えてきた。庭には赤く熟れた柿が鈴なりに実って、陽光に照り映えている。そのひなびた平和な風景を見ているうちに、戦争を、被災を、すっかり忘れてしまい、心を奪われ夢心地に誘い込まれていった。

やがてはるか彼方の集落の上に、法起寺の塔がうっすらと見えはじめ、大和ならではの風趣に溢れた景観を目にすると、思わず「国破れて山河あり」という言葉が口をつき、この言葉がしみじみと実感されるのであった。そして青松の茂る法隆寺参道を通り抜け、南大門に立って堂塔伽藍を仰ぎみた時は、「よくぞ遺った』という思いに、涙が自然にこぼれ落ちた。」(『入江泰吉自伝』より)

昭和20年の10月頃であろうか。入江は元来風景写真を志していた。風景に対する人一倍の感受性を備えていたはずだ。このとき写真家としてではなく素手で対面した風景に「夢心地」となり、「涙がこぼれ落ちた」。異常な状況であったが、またそういう状況であったからこそ、このときの風景との出会いが魂を揺さぶるほどの決定的な刻印をしるした。いうなれば、入江は自らの拠り所を見いだしたのである。これから40年間、入江は大和路を撮り続けるが、なぜ大和のあのような風景を撮り続けたのかと思うとき、このときの体験が出発点になったと考えると納得できる。

三月堂四天王の帰還

この年の11月17日、入江は三月堂の近くにいた。疎開させた四天王が白布にくるまれ担架で担がれ帰ってくるのに出くわした。このとき、堂守たちの噂話を聞いた。「アメリカが戦利品として京都や奈良の仏像を持ち去るらしい」という。入江は驚き動転し、今のうちに写真に記録しておこうと決心した。闇市で大型カメラと機材をそろえて仏像撮影の行脚が始まった。戦利品云々はデマであることがわかるが、こうして入江の郷里での本格的な撮影がスタートした。このエピソードは入江自身いろんな所で書いている。時代を感じさせるしドラマチックなので、入江の大和路撮影の原点のように受けとめられている。たしかにきっかけになっただろうが、動機としては外発的であり、しかもデマであった。もちろんこれがきっかけとなり、撮影しているうちに大和や仏像への入江の視点が成熟し深化していったのだろう。しかし決定的な出会いとなり、真に内発的な動機が形成されたのは、『大和古寺風物誌』を読み、古寺を尋ね大和を徘徊した半年間にあったと思う。

上司海雲との再会、芸術家、文化人との交際

発表の当てのない仏像や大和の風物を撮影しながら、近鉄や南海鉄道のPR写真の仕事をこなして生活できるようになっていた。46年の早々、三月堂の仏像を撮っていたとき、幼なじみの上司海雲と20数年ぶりに再会した。上司は東大寺塔頭観音院の住職となっていた。上司海雲は「非常に器の大きい、大らかな人柄であり、人を楽しませることを楽しむ」人であったから、観音院は多くの芸術家、文化人が出入りするサロンになっていた。ここで入江も多くの知己を得て大きな影響を受けた。

入江と上司は住居が近かったから頻繁な行き来があった。上司は「壺法師」という渾名があるぐらい骨董好きであり、入江も骨董の趣味があったから、骨董の話題になると二人は時間を忘れて語り明かしたという。上司から紹介されて交際があったのは、志賀直哉、広津和郎、会津八一、画家の杉本健吉、須田剋多の名前を挙げることができる。志賀直哉とは家族ぐるみのつきあいがあり、熱海の志賀邸へも招かれている。志賀は入江の最初の写真集『大和路』に序文を寄せている。「言葉を通してだけではなく、直接に先生の存在そのもの、姿そのものから受けたものは強烈であり」と入江は回想する。

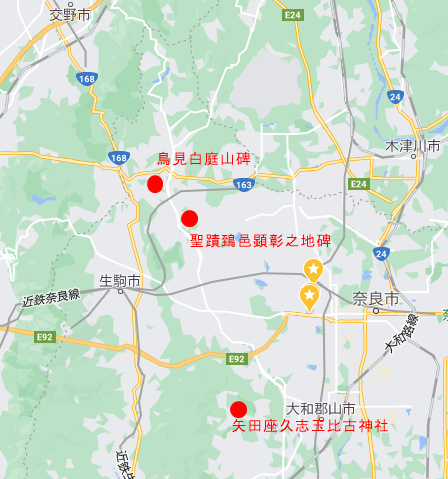

とくに親しくしたのは画家で同年齢の杉本健吉だった。杉本は観音院の一画にアトリエを借りて奈良の風景を描くことに没頭していた。お互いのとっておきの眺望ポイントを教えあったという。奈良市写真美術館であった「入江、杉本、須田三人展」の出展カタログを見ると、入江と杉本はアングルが共通する作品がいくつもある。

入江宅の床の間で、中央が志賀直哉、左に入江夫妻、右は上司夫妻

水門町に移転

昭和24年(1949)には、水門町にあった家屋を購入して引っ越した。水門町は、片原町から移って少年時代を過ごした土地だった。家屋は茶室付きの離れで興福寺塔頭にあったらしく、大正時代に移築されたという。四間しかなかったが、入江夫妻は改修して部屋数を増やしていった。庭には椿などを移植し現像小屋も建てた。西の境界には吉城川が流れて、そこから林が広がる。旧東大寺境内で戒壇院に近く、東大寺を撮影した入江の数々の傑作もこの地の利に大いに助けられただろう。旧居は現在補修されて公開される。

同年には大阪の百貨店で「大和古寺風物写真展」を開いた。2年後には同じ内容の写真展を東京の百貨店で開く。撮りためていた写真を世に問うたのである。来場者の反応は良く手応えがあり、大和の風景写真をライフワークにする決意が固まった。この展覧会で亀井勝一郎との出会いがあった。

『大和路』の出版

出版物や観光ポスターの仏像写真、『大和古寺風物誌』や『大和路・信濃路』の写真撮影、西村貞著『民家の庭』の庭の撮影など仕事が増えていった。昭和30年(1955)には専属の助手を採用している。32年に文芸批評家の小林秀雄が白洲正子や東京創元社の小林茂社長を伴って入江宅を訪問、写真を見て即座に写真集の出版を勧めた。翌年、入江の初めての個人写真集『大和路』が上梓された。B4判、125枚のモノクロ写真を収める。志賀直哉が序文を寄せる豪華なものであった。当時は個人の写真集はまだ珍しかったなかで、5刷を重ねたという。

文芸批評の大家、小林が入江の写真をどのように見ていたのか興味がある。『仏像大和路』(保育社1977年)の「感想」と題した序文を寄せている。その一部を掲載する。

「大和路といふ、広い意味での「なげき」が、先ずよく信じられていなければ、何事も始まりはしない。敢えて言ふなら、「大和路作品集』の魅力の本質的なところは、写真に映りはしない。よく信じられた心眼の運動は、肉眼を経て、シャッターを切る指の末端で終わる、といふ言い方をしてみてもいいなら、それは、ピアニストの熟慮された楽想が、鍵盤上のタッチで、機械の発する現実の音と折り合ひがつく、それと同じ趣を言ふ事になろうか」

「モーツアルト」の作者らしく演奏家の演奏に喩えて写真芸術が語られる。写真家の表現したいこととそれへの抵抗としてのカメラのメカニズムが折り合ったところに生まれる写真芸術。入江が表現意欲をかき立てられる「大和路」を、芸術が成立する根拠である「広い意味での『なげき』」と捉えたところに小林らしい批評を見る。

『大和路』の好評を受けて35年に『大和路第二集』を出している。この年には、浪速短期大学写真部の教授に就任した。「教えることを通して自分も学べるのではないか」という期待があったという。10年間教壇に立った。教え子や弟子たちが集まり「水門会」をつくり、研究会や展覧会を定期的に開き、これは現在も続いている。

カラーの時代へ

入江がカラー写真を撮るようになったのは遅かった。「絵のようにきれいなだけで情感のない退屈な写真」に失望して、自分のスタイルを模索したのである。(参考「歴史漫歩112入江泰吉の永遠の『大和路』カラー篇」)。新たな境地が開き、その成果は『古色大和路』(昭和45年)、『萬葉大和路』(同49年)、『花大和路』(同51年)の出版に結実した。この三部作で菊池寛賞を受賞し、入江の評価は定まったのである。このとき71歳であった。年表を見ると、この前後から毎年、何冊も写真集や共著が出ている。『花大和路』にすでに花への傾倒が現れているが、1980年代に入る頃から花だけを対象にする写真が増える。しかし晩年まで大和路と仏像は撮り続けた。

器用、こだわり、集中力

薬師寺の管長だった高田好胤は入江を「ジキルとハイド」と評したという。普段の温和で優しい入江は、撮影となると一変して厳しく近寄りがたくなる。これは助手が語る入江像に一致する。撮影時の集中力がすごくて、妥協せず、完璧をめざした。これと思った被写体には毎年訪れて粘り強く決定的な一瞬を待ち続けた。そのため前年の三脚の穴が残っていて、同じ位置にまた三脚を据えるということもあったという。

器用な人であった。自ら木工大工でレンズケースを作ったり、撮影現場のゴミを取り除くための釣り竿のようなものを手づくりした。ガラスに文楽の首を描いたガラス絵、檜の端材をノミで刻んだ木端仏(こっぱぶつ)の制作が趣味であり、百貨店で開いた展覧会では人気を呼んですぐに売り切れた。

光枝夫人によれば、おしゃれであり、自分の服はもちろん夫人の服も見立てたという。夫人の手料理をなにより好み、盛り付けしたお皿が多ければ機嫌が良かった。

入江が亡くなったのは、平成4年(1992)1月16日であった。夫妻には子どもがなく、全作品は著作権ごと奈良市に寄贈され、これをもとに入江泰吉記念奈良市写真美術館がこの年の春に開館する予定だった。その開館展の目録に手を入れながら、眠るように目を閉じたという。享年86。最後まで現役の写真家を通した人生であった。

参考

入江泰吉著『大和路遍歴』(法蔵館1981年)

入江泰吉著『入江泰吉自伝 「大和路」に魅せられて』(佼成出版社1992年)

入江光枝「回想 入江泰吉と歩んで」(『回想の大和路』集英社1994年)

奈良歴史漫歩78「入江泰吉旧居見学記」