――「長屋王の変」から読み解く旅人の世界ーー

大伴旅人は665年に生まれた。父は佐保大納言と呼ばれる安万侶、母は近江朝の大納言巨勢比等の娘、巨勢郎女(ごせいらつね)。和銅3年(710)正月の元明天皇の朝賀に際して、左将軍として騎兵・隼人・蝦夷らを率いて朱雀大路を行進した。和銅8年(715)に従四位上・中務卿に任じられ、養老2年(718)には中納言として太政官に加わる。養老4年(720)3月に征隼人持節大将軍に任命され反乱の鎮圧にあたる。8月に右大臣・藤原不比等が亡くなったことから京に戻り、長屋王とともに不比等の邸宅で詔を述べ、太政大臣正一位を贈る使いとなる。神亀元年(724)聖武天皇の即位に伴って正三位に叙せられる。 神亀4年(727)末か翌年初めに太宰帥(だざいそち)として下向する。天平2年(730)10月、大納言に任じられ、12月に帰京。従二位に昇進。天平3年7月薨去、享年六十七歳であった。

吉野讃歌

万葉集に載る旅人の最初の歌は、神亀元年(724)3月、即位したばかりの聖武天皇の吉野行幸に随従した際に詠んだ長歌と反歌である。このとき旅人は六十歳であった。次に詠んだのは太宰府帥に赴任した神亀5年(728)、それから帰京した天平3年(731)までの3年間に約70数首の歌が集中して詠まれた。これは異例のことである。はたして六十歳以前に旅人は歌を詠まなかったのだろうか。当時は宴会に歌はつきものだったし旅人の歌のレベルの高さからいっても詠まなかったとは考えにくい。もちろん我々の目に触れる歌がない以上、詠んだか詠まなかったかという詮索にはあまり意味はない。むしろ遺された歌がなぜ遺されたのか。ひいてはなぜ詠まれたのかというところに関心を向けるべきだろう。というのも70数首のどの歌も濃い存在感を放ち、それぞれが関連しあい、旅人晩年の人生と結びつくという強い物語性をおびて我々の心をとらえるからだ。

旅人の最初の歌は次の長歌である。

暮春の月に吉野の離宮(とつみや)に幸(いでま)す時に、中納言大伴卿(おほともきょう)の勅(みことのり)を奉(うけたまは)りて作る歌一首〔并せて短歌、いまだ奏上を経(へ)ざる歌〕

み吉野の 芳野(よしの)の宮は 山からし 貴(たふと)くあらし 水(かは)からし さやけくあらし 天地(あめつち)と 長く久しく 万代(よろづよ)に 改(かわ)らずあらむ 行幸(いでまし)の宮 ③315

(み吉野の吉野の宮は山の本性で貴くあるらしい、川の持ち前でこうも清いらしい、天地とともに長く久しくいつまでも変わらずにあろう、この吉野の離宮は)

反歌

昔見し象(きさ)の小川を今見ればいよよさやけくなりにけるかも ③316

(昔見た象の小川を今見るといちだんとすがすがしくなってきたことよ)

吉野は天武系天皇にとって聖地であり、歴代の天皇は頻繁に行幸した。壬申の乱で天武天皇の側について功績のあった大伴氏にとっても吉野はめでたい場所であった。旅人は正三位に昇進したばかりで、代替わりの行幸につきそう気持ちの中に晴れやかさと期待があった。「昔見し」とあるのは、これまで何度も吉野行幸につきしたがった体験があるからだ。歌には眼前の風景をめでて素直な明るさと喜びがあふれている。こういう印象を与える彼の歌はこれ1首かぎりにして最初に置かれたことに、万葉集編纂者の意図さえ感じる。題詞には「勅を奉りて作る」が「いまだ奏上をへざる」とある。奏上を求められなかったのか、自ら奏上しなかったのか、どちらかわからない。この長歌、反歌が天皇讃美を目的とする吉野讃歌としては異色であり、山川の環境の素晴らしさを讃えて土地を祝福する印象が強い(注①)。吉野讃歌としてふさわしくないと思って奏上をとりやめた可能性がある。しかしここには単なる儀礼を超えた真情があった。のちにこの歌と切実にひびきあう望郷歌が詠まれるのである。

旅人が太宰府に下向した時期は正確にはわからない。『続日本紀』に旅人の動向がふたたび載るのは天平3年正月の叙位記事であり、この間の動向はもっぱら万葉集の記述からたどることになる。それによれば神亀4年(727)末から翌年始めの間と推定される。この頃、京では重要な出来事があった。しばらく万葉集からはなれて時代の政治情勢を見ていこう。「長屋王の変」の前史である。

神亀4年閏9月29日、聖武天皇と藤原光明子のあいだに待望の皇子が誕生した。天皇の喜びは尋常ではなく、大赦を行い百官に賜物し、同日に生まれた国中の者に贈り物をした。そして誕生からまだ33日しか経ていないのに皇太子に立てた。皇太子になるには成人してからという慣例が当時あったようだから、この措置がいかに異常であったか想像がつく。11月14日、大納言従二位多治比池守が百官をひきいて皇太子に拝謁した。太政官のトップは正二位左大臣長屋王であったが、なぜだか彼は登場しない。これ以後、『続日本紀』から彼の姿は消え、次に現れるのは「長屋王の変」の当日である。

ここからは想像になるが、長屋王は異例の立太子に異議を唱えたのではないだろうか。聖武天皇が即位したとき、天皇の母の藤原宮子を「大夫人」と呼ぶという勅が出た。長屋王は太政官を代表して「令の規定によれば皇太夫人とすべきではないか」と意見して、勅が撤回されたことがある。立太子について正論を主張してもおかしくない。しかしこの意見は太政官の多数派を得られず、立太子は強行された。このとき長屋王に与した旅人が政争に敗れて太宰府に左遷されたというのが描くシナリオである。

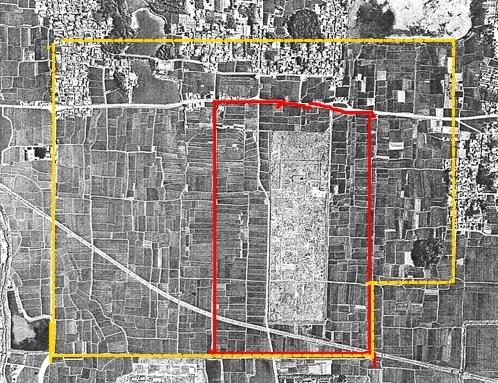

長屋王は、天武天皇の長男高市皇子(たけちのみこ)の嫡男であり、母が天智天皇の皇女の御名部皇女(元明天皇の同母姉)、生年は676年とされる。高市皇子は壬申の乱で活躍し、持統天皇のもとでは太政大臣を務めるなど重きをなした。長屋王の正妻吉備内親王は草壁皇子と天智天皇皇女の阿閉(あべ)皇女(元明天皇)を父母とし、文武天皇と元正天皇の兄弟姉妹にあたる。長屋王自身が有力な皇太子候補に擬せられた形跡があるが、吉備内親王とのあいだに3人の王子がいて皇孫待遇を受けていた。その栄華は長屋王邸発掘調査からもうかがえる。天皇を出せる家系として血筋、実力申し分なく、聖武、光明子にとってまた二人を擁立する藤原氏にとって大きな脅威になっていたのである。異例の立太子も長屋王に対抗する策として考えると腑に落ちる。この推理が正しければ、長屋王はこの時点から謹慎状態になった。藤原氏は長屋王を孤立させ包囲する体制を着々とつくりあげていく。

旅人が長屋王側についたのは、聖武天皇と藤原氏が一体となった体制下では大伴氏の展望は開けなかったからである。また長屋王は詩宴をよく開く文人であり、旅人と嗜好が合ったのかもしれない。不比等が薨去したとき、二人は勅を受けて不比等邸を訪ねている。個人的な親近感もあっただろうか。

「世の中は空しきものと」

時間軸に沿って見ていくと、旅人が次に詠んだ歌は、「神亀五年六月二十三日」の日付が入る。

大宰帥大伴卿(だざいのそちおおともきょう)の凶問に報(こた)ふる歌一首

禍故(くあこ)重畳(ちょうでふ)し、凶問累集(るいじふ)す。永(ひたぶる)に崩心(ほうしん)の悲しびを懐き、独(もはら)断腸の涙を流す。ただし、両君の大助に依りて、傾ける命をわづかに継げらくのみ。筆の言を尽くさぬは、古に今にも嘆くところなり。

(不幸が重なり、訃報が相次いで来ます。ただただ心も崩れんばかりの悲しみを抱き、ひたすら腸も断ち切られるばかりの嘆きの涙を流しております。それでも、ご両所のお力添えを得て、いくばくもない余命をやっとつないでいるような有様です。「筆では言わんとすることを述べ尽くすことができない」というのは、昔の人も今の人も共に憾みとするところです。)

世の中は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり ⑤793

(世の中は空しいものだと思い知った今こそいよいよ益々悲しくおもわれることです)

神亀五年六月二十三日

旅人は妻をともなって赴任したが、間もなく妻は亡くなった。さらに身内の死の知らせがあいついだようだ。その悲しみを詠むが、「世間空」は仏教思想を踏まえたもので、万葉集ではこの表現は二例しかなく(注②)もうひとつは作者不明である。(これについては後で触れる)。「世間空」は生身の悲しみを諦観へみちびく教えであるが、そう簡単には悟れない凡夫の自分を見つめているようで共感を誘う。平明でありストレートすぎるように見えるが、一読して忘れがたい旅人の代表歌として人口に膾炙(かいしゃ)する。

龍の馬の贈答歌

この直後に詠まれた可能性のある歌と書簡がある。

伏して来書を辱(かたじけ)なみし、つぶさに芳旨(はうし)を承はる。たちまちに漢(あまのがは)を隔つる恋を成し、また梁(はし)を抱く意(こころ)を傷(いた)ましむ。ただ羨(ねが)はくは、去留(きよりう)に恙(つつみ)なく、遂に披雲(ひうん)を待たまくのみ。

(かたじけなくもお手紙をいただき、お気持ちのほどよくわかりました。ふと天の川を隔てた牽牛・織女のようなせつない気持ちをおぼえ、また恋人を待ち疲れて死んだ尾生(びせい)と同じ心境になったのです。願わくは、離れていてもお互いに無事で、いつかお目にかかる日を待つこと、ただそればかりです。)

歌詞両首 大宰帥大伴卿

龍(たつ)の馬(ま)も今も得てしかあをによし奈良の都に行きて来(こ)むため ⑤806

(龍馬が、今もあればよいと思います。あおによし奈良の都に行ってくるため)

現(うつつ)には逢ふよしもなしぬばたまの夜の夢(いめ)にを継ぎて見えこそ ⑤807

(現実には、逢うすべもありません。ぬばたまの夜の夢にずっと見えてください)

前後の歌から判断して、神亀5年(728)7月21日から天平元年(729)10月7日のあいだの何時かに詠まれた。旅人が在京の誰かから書簡を受け取りそれに返す書簡と歌2首からなる。

一見して相聞歌である。相手は不明であるが、万葉集に旅人にあてた相聞歌があり、その作者が丹生王女(にふのおおきみ)であるため彼女ではないかという説がある。

丹生女王の太宰帥大伴卿に贈れる歌二首

雨雲のそくへの極み遠けども心し行けば恋ふるものかも 巻4(553)

(筑紫の国は雨雲のたなびく果ての遠くであってもこちらの思いさえ届けば惚れ返してくださるものでしょうか)

古人の飲(たま)へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀(ぬきす)賜(たば)らむ ④554

(尊老が送ってくださった吉備の酒も悪酔したらどうにもなりません。貫簀をいただきとうございます)

王女の歌は余裕たっぷりで大人の男女の相聞歌という趣である。巻5の旅人の歌「龍の馬に乗ってでも夢の中ででも会いたい」という一途さとはまったくトーンが異なる。さらに書簡にある「願わくは、離れていてもお互いに無事で、いつかお目にかかる日を待つこと、ただそればかりです」の文面からはただならぬ切迫感がつたわる。旅人はこのとき六十四歳、太宰帥の要職にあってしかも妻を亡くしたばかりである。男女間のリアルな相聞歌をこの時期に旅人が詠んだとは思えない。

浮かんでくるのは長屋王である。神亀5年は謹慎状態にあって孤立を深めていた。苦衷を吐露する手紙がはるばると旅人のもとにとどき、相聞を装った返書が認められたのではないか。宛先不明であるのも一つの傍証となる。

神亀5年は対長屋王シフトが進んだ年であった。この年の正月は例年ある官位の叙位がなかった。5月に叙位が実施されて多数の者が外従位五下に叙せられた。外階はこれまで主に地方の豪族に与えられた官位であったが、このときから中央の役人にも適用された。内階の従位五下とは待遇において格段の差はあったが、貴族の登竜門とされた五位の間口を広げる意味があった。外従位五下から精勤次第で従位五下に横滑りして出世するコースも用意された。人事を扱う式部卿は藤原宇合(うまかい)であったから、彼のもとで新たな人事システムが考案され実行されたのだろう。実際このときの複数の叙位者が長屋王の変の現場で立ち働き、直後の論功行賞でさらに官位をステップアップしている。

4月には王や貴族が私兵を募ることを禁止する勅が出ている。8月には中衛府が設置された。これは天皇の身辺の警護にあたった授刀舎人(たちはきのとねり)を発展強化するもので、従来の五衛府にまさる地位と権力を付与された。長は藤原房前(ふささき)である。藤原氏との関係が密接でその権力基盤の一つとなった。長屋王の変では五衛府とともに中衛府の兵士が動員された。

長屋王は5月に聖武・歴代天皇、亡父母のため大般若経書写を発願している。事態の好転を願って仏に祈願したのだろうか。

8月に皇太子基(もとい)王は病が重くなる。造仏、写経、大赦、諸陵への奉納が行われる。しかし9月、基王は1歳に満たず薨去、那富(なほ)山に葬られる。全国が喪に服し、基王を弔うため山房の創建が命じられる。

基王の死は長屋王の変の引きがねとなったが、その前より長屋王排除のための準備はすすんでいて、その死が利用されたのである。

神亀6年2月10日、「長屋王はひそかに左道を学んで国家を傾けようとしている」という密告があった。ただちに東国への守りをかためる三つの関が閉鎖され、藤原宇合が率いる六衛府の兵士をもって長屋王邸が包囲された。翌日11日、知太政官事舎人親王、新田部親王、大納言多治比池守、中納言藤原武智麻呂らが長屋王を糾問する。12日、長屋王は自尽、吉備内親王、膳夫(かしはで)王、桑田王、葛木(かずらき)王、鈎取(かぎとり)王が自経した。鈎取王は石川夫人所生の王子であったが、他の3人は吉備内親王所生である。藤原氏出身の夫人の男子王もいたが、彼らは咎をまぬがれた。「吉備内親王は無罪である」という勅が出ているのは、彼女まで抹殺する意図はなかったということだろう。後追い自殺を想像する。「国家を傾ける」ような謀反は一族郎党縁座して重罰に処せられるのであるが、使用人とみられる9人が流刑されただけであった。この事件の真相が、聖武天皇の承認のもと長屋王家の断絶を狙って藤原氏によって仕組まれた陰惨な逆クーデターであることは明らかである。「左道を学んで国家を傾ける」とは、この時期から推測して「基王を呪い殺した」という内容であったと思う。意気消沈した天皇はたやすくそれを信じこんだ。事件直後に出た勅は、長屋王への憎悪にみちた激烈なものだった。

3月には事件の論功行賞と見られる叙位が実施された。藤原武智麻呂が大納言に昇任している。8月に天平と改元され、光明子が皇后となる。藤原四氏時代がはじまるのである。

事件には後日談があった。藤原四氏が天然痘で相次いで亡くなった直後の天平10年(738)7月、事件の密告者の一人がかつて長屋王に仕えていた者に斬殺された。あれは誣告(ぶこく)であったと『続日本紀』は記述する。

旅人は京を遙かにしてなすすべもなく事の進行を見守るしかなかった。正三位中納言、議政官ナンバー3にいる彼は政権の中枢にありながら、そこで起きている大事件から遠ざけられていたのである。だが太宰府はまったく無風地帯かというと、そんなことはない。太宰府の上席次官である大弐の正四位上多治比県守が事件さなかの11日に権参議に任命された。彼は事件の首謀者の一人である大納言多治比池守の弟であった。このときは京にいて大いに働いたのだろう、3月には従三位に昇叙した。彼に宛てた旅人の歌がある。

大宰帥大伴卿の大弐丹比県守(だいにたぢひのあがたもり)卿の民部卿(みんぶきやう)に遷任(せんにん)するに贈る歌一首

君がため醸(か)みし待酒(まちざけ)安の野にひとりや飲まむ友なしにして ④555

(君のために用意した待酒を安の野でひとり寂しく飲むのか、友もいなくて)

詠んだ時期は明確ではないが、県守が京にあるときに作った歌であることは内容から推測できる。「ひとりや飲まむ友なしにして」は、友と離ればなれになっている寂しさをかこっているようであるが、「二人で飲まむ日を待ちかねつ」とも詠めたはず。ここでは隔たってしまったことを確認する詠唱となる。それは地理的であるよりも心理的な距離感の表明であるように感じる。

「わが盛りまたをちめやも」

太宰府の次席次官である小野老(おののおゆ)も3月の叙位で従五位下から上へ一階昇叙した。彼にとっては10年ぶりであった。太宰府次官へのこのような待遇は偶然であろうか。長屋王派とめされた旅人を監視する、あるいは牽制する役目がこの二人、県守と老に期待されたと考えるのはうがちすぎだろうか。小野老が叙位のあと九州にもどった。その祝宴で歌が披露された。

大宰少弐小野老朝臣(だざいのせうにをののおゆのあそみ)の歌一首

あをによし奈良の都は咲く花の薫(にほ)ふがごとく今盛りなり ③328

(あをによし奈良の都は咲く花が爛漫たるように今真っ盛りでした)

防人司佑大伴四綱(さきもりのつかさのすけおほとものよつな)の歌二首

やすみししわが大君(おほきみ)の敷きませる国の中(うち)には都し思ほゆ ③329

(やすみししわが大君が治められる国々のうちでは都がやはり懐かしいですね)

藤波の花は盛りになりにけり奈良の京(みやこ)を思ほすや君 ③330

(藤の花は今満開になりました。奈良の都を恋しく思われますか帥も)

帥大伴卿(そちおほともきょう)の歌五首

わが盛りまたをちめやもほとほとに奈良の京(みやこ)を見ずかなりなむ ③331

(わたしの元気だった頃がまた戻ってくることがあろうか。ひょっとして奈良の都を見ずに終わるのではなかろうか)

わが命も常にもあらぬか昔見し象(さき)の小川を行きて見むため ③332

(わたしの命はいつまでもあってくれないものか。昔見た象の小川を行って見るため)

浅茅原(あさぢはら)つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも ③333

(浅茅原つくづくと物思いに沈んでいると明日香の古京が思いだされるなあ)

忘れ草わが紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため ③334

(忘れ草をわたしの下紐に付ける。香具山の古い京を忘れるために)

わが行きは久にはあらじ夢(いめ)のわだ瀬にはならずて淵にあらぬかも ③335

(私の筑紫暮らしももう長くはなかろう。夢のわだは瀬にならないで淵のままであってくれ)

小野老の歌は平城京の讃歌として代表的なものだ。しかし歌の背景を知ると冷酷なほど暢気に見えてくる。昇叙した喜びがあり、京から戻ってきたばかりで満座の羨望に満ちた好奇心があっただろう。その期待に応える歌であった。大伴四綱は老の歌にまず型とおりに唱和して、次に帥へつなぐために問いかける。「藤の盛り」とは暗に藤原氏の隆盛を指している。同じ大伴氏として含むものがあったと思う。

旅人の歌はこの祝宴の場にまったくふさわしくなかった。高齢となってもはや都を見ることもないだろうという趣旨であるが、悲観的な内容であり事実としても大げさすぎる。流刑にあったわけではなく、任を解かれれば京に戻れるはずだ。あるいは左遷されたままこの地で朽ちてしまうかもしれないと思ったのか。真意は、「私が政治家として活躍したのは昔のことになってしまった。もう都には私の居場所はなく帰りたいとも思わない」である。座に連なった者たちは旅人の思いが手に取るようにわかっただろう。

二首目では、吉野への憧れが歌われる。生きながら得て見たいのは、あの吉野の象の小川である。このとき念頭には5年前に詠んだ吉野賛歌があっただろう。三首、四首目で三十歳まで過ごした明日香古京への望郷の想いが歌われる。五首目でふたたび吉野へ心は馳せていく。象の小川が吉野川に流れ落ちる地点の曲(わだ)に心のレンズはしぼられ、いつまでも変わらずにあってほしいと願われる。「夢のわだ」とは夢に見るまでのわだという意味である。旅人の切ない心情がつたわる。

平城の都をほめるとは朝廷への讃歌であって、役人が集まった祝宴ではそのような歌が期待されたのだが、旅人は意識的に平城京への言及を避け吉野と明日香への想いを吐露する。長屋王事件直後の旅人の心の内が読みとれる。

讃酒歌

この祝宴から近い時期に詠まれたのが、讃酒歌である。

大宰帥大伴卿の酒を讃(ほ)むる歌十三首

験(しるし)なき物を思はずは一杯(ひとつき)の濁れる酒を飲むべくあるらし ③338

(くだらない物思いをするぐらいなら一杯の濁った酒を飲むべきであろう)

酒の名を聖(ひじり)と負(おほ)せし古(いにしへ)の大き聖の言(こと)のよろしさ ③339

(酒の名を聖と名づけた古の大聖人の言葉の見事さよ)

古の七の賢(さかし)き人どもも欲(ほ)りせしものは酒にしあるらし ③340

(古の竹林の七賢人も欲しがったものは酒であったらしい)

賢しみと物いふよりは酒飲みて酔(ゑひ)泣きするしまさりたるらし ③341

(偉そうに物を言うよりは酒を飲んで酔い泣きする方がましであるらしい)

言はむすべせむすべ知らず極まりて貴(たふと)きものは酒にしあるらし ③342

(言いようもしようもないほどいみじくも貴いものは酒であるらしい)

なかなかに人とあらずは酒壺に成りにてしかも酒に染(し)みなむ ③343

(なまじっか人間でいるよりも酒壺になってしまいたい。そして酒にどっぷり浸ろう)

あな醜(みにく)賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見れば猿にかも似る ③344

(ああみっともな偉そうにして酒を飲まない人をよく見たら猿に似ているかな)

値(あたひ)なき宝といふも一杯(つき)の濁れる酒にあに益(ま)さめやも ③345

(値段もつけられないほどの宝珠も一杯の濁った酒になんで及ぼう)

夜光る玉といふとも酒飲みて情(こころ)をやるにあにしかめやも ③346

(夜光の玉といっても酒を飲んで憂さを晴らすのになんでまさろう)

世の中の遊びの道にかなへるは酔ひ泣きするにあるべかるらし ③347

(世の中の遊びの道に当てはまるのは酔い泣きをすることであるらしい)

この世にし楽しくあらば来(こ)む世(よ)には虫に鳥にも我はなりなむ ③348

(この世で楽しかったらあの世では虫にでも鳥にでもわたしはなってしまおう)

生ける者つひにも死ぬるものにあればこの世なる間は楽しくをあらな ③349

(生きている者はいずれは死ぬと決まっているからこの世にある間は楽しくやろう)

黙然(もだ)をりて賢しらするは酒飲みて酔ひ泣きするになほしかずけり ③350

(むっつりして偉そうにするのは酒を飲んで酔い泣きするのにやはり及ばぬわ)

単にお酒が好きでほめているというよりも、心の内に抱えこんだ懊悩を酒で必死にまぎらわせようとしている印象がつよい。中国の故事(聖、大聖人、竹林の七賢人等)を引くが、さらに仏教思想(世の中、この世、来世、生きる者つひにも死ぬる等)も見え隠れする。これについては伊藤益筑波大教授の解釈が参考になる。「仏教思想が要請する現世を無常と見切りつつそこから脱却する開悟の境位は、彼にとって人情の自然に反する心位でしかなかった。それゆえ、彼は「世間無常」の哲理の妥当性を自己の体験を媒介として把捉しつつも、それに反発せざるをえなかった。その反発が讃酒歌の表層において享楽主義を鼓吹する方向へ彼をはしらせた」(注③)。「賢しら」と「酔い泣き」が対比され、後者が称揚される。「賢しら」の代表が仏教である。彼は「世間無常」をわかってもそれに安心できず慟哭せざるをえない。

旅人をして飲酒に溺れ酔い泣きするまでの苦しみとは何だろう。(もっとも歌として鑑賞するには読者個々の体験において共感できればいいから、作者にあった特定の理由はたいした問題にはならない)。妻や身内の者の死があげられることが多いが、それだけでこれだけの歌が詠まれるとは思えない。やはり私はここに長屋王事件を見る。妻や身内の死は挽歌にして慰藉できたが、長屋王家の無惨な最期は口外することさえタブーであった。旅人は誰にも心の内を打ち明けられず、行き場のない悲しみをただ酒にまぎらわせて嗚咽するしかなかった。

讃酒歌のあとに沙弥満誓の「無常の歌」がおかれる。

沙弥満誓(さみまんせい)の歌一首

世間(よのなか)を何に譬(たと)へむ朝びらき漕ぎ去(い)にし船の跡なきがごと ③351

(世間を何にたとえたらいいのだろう、朝の湊を漕ぎだした船の跡がないようなものだ)

満誓は当時筑紫観世音寺の別当であり、旅人を中心とする筑紫歌壇の有力メンバーであった。酒杯を重ねながら互いの歌を披露することも多かっただろう。讃酒歌の悲痛な叫びにつきあったあと、仏教が揶揄されたにもかかわらず何か慰撫されるような調べがある。旅人は帰京したあとも歌をやりとりして、心を許しあう関係にあった。

膳部王を悲傷する歌

長屋王の変で自経した膳部王を追悼する詠み人知らずの歌がある。

膳部王(かしはでべのおほきみ)を悲傷(かなし)める歌一首。

世間(よのなか)は空しきものとあらむとそこの照る月は満ち欠けしける ③442

(世間は空しきものだと言わんばかりにこの照る月は満ち欠けするのだな)

右の一首は、作者いまだ詳(つばひ)らかならず。

「世間は空し」という語句は万葉集の中に二つだけ出て、もう一つは旅人の「世の中は空しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」である。膳部王追悼歌とスタイルも似ている。作者は旅人の可能性もある。

日本琴の歌

旅人は天平元年10月に藤原房前に琴を贈り詩文と歌をそえた。

大伴淡等の謹状

梧桐(ごとう)の日本琴(やまとこと)一面 対馬の結石(ゆふし)山の孫枝(ひこえ)なり

この琴夢(いめ)に娘子(をとめ)に化(な)りて曰はく「余(われ)根を遙島(えうたう)の祟(たか)き巒(みね)に託(つ)け、韓(から)を九陽(くやう)の休(よ)き光に晞(ほ)す。長く煙霞を帯びて、山川の阿(くま)に逍遙(せうえう)し、遠く風波を望みて、雁木(がんぼく)の間に出入す。唯百年の後に、空しく溝壑(こうがく)に朽ちむことを恐るるのみ。偶(たまさか)良き匠に遭ひて、剒(き)りて小琴に為られぬ。質の麁(あら)く音の少(とも)しきを顧みず、恒(つね)に君子の左琴(さきん)を希(ねが)ふ」といへり。即ち歌ひて曰はく

(桐の和琴一面、対馬の結石山のひこばえです。

この琴が、夢に娘子となって現れて言うことには、「わたしは、遠い島対馬の高山に根を下ろし、太陽の美しい光に幹を照らされていました。いつも霧や霞にとりまかれて、山や川の果てをさすらい、遙かに風や波を眺めながら、伐られそうで伐られるでもない不安定な状態にありました。ただ心配なことは、百年の後、むなしく谷底に朽ち果てるのではないか、ということだったのです。たまたま運よくも、良い大工に遭い、伐られて小琴に作られました。音質は悪く音量が乏しいのも憚らず、ずっと君子の貴君のおそばに置かれることを願っています。そこで歌って申しますには、

いかにあらむ日の時にかも音(こゑ)知らむ人の膝の上(へ)わが枕かむ ⑤810

(いつどんなときになったらこの音を聞き知ってくださるお方の膝を枕にできましょうか)

僕(やつかれ)詩詠に報(こた)へて曰はく

言問(ことと)はぬ木にはありともうるはしき君が手馴(たな)れの琴にしあるべし ⑤811

(ものを言わぬ木ではあっても素晴らしいお方のご寵愛を受ける琴に違いなかろう)

琴の娘子(をとめ)答へて曰はく

「敬(つつし)みて徳音(とくいん)を奉(うけたま)はりぬ。幸甚(かうじん)幸甚」といふ。片時(しまらく)ありて覚(おどろ)き、すなはち夢(いめ)の言(こと)に感(かま)け、慨然として止黙(もだ)あることを得ず。故に公使(おほやけづかひ)に付けて、いささかに進御(たてまつ)らくのみ。謹状す。不具

天平元年十月七日 使に付けて進上(たてまつ)る。

謹通 中衛高明閣下(ちうゑいかうめいかふか) 謹空

(琴の娘が答えて申しますには、「謹んでご親切なお言葉を承りました。ありがたい極みに存じます」と申しました。ふっと目が覚めて、すぐ夢の中の娘の言葉に感動したあまり黙っておれません。そこで公用の使いにことづけて、ともかくもこれを差し上げたわけです。謹んでお手紙差し上げます。不一。天平元年十月七日、使いに託してお届け申し上げます。謹んで 中衛大将閣下の御許へ 謹空)

天平元年10月は、改元され光明子が皇后に立てられた直後で長屋王事件の混乱も収拾された頃である。このタイミングで旅人が房前に贈り物をするというのは重要な意味があった。房前は長屋王の変をつたえる『続日本紀』に登場しないこともあって、この事件に直接関わっていないという説もあるが、彼は天皇を補佐する内臣、国政にあずかる太政官参議、天皇の親衛隊である中衛府大将という三つの役職について、全体を統括できる立場にあった。事件のシナリオを描き手配した一番の黒幕であったと思う。政権の中枢にいた旅人は事情に通じていた。だからこそ房前に手紙を送ったと考えるべきだ。

琴が夢の中で娘に変身して生い立ちを語り歌を詠む。それを旅人が書きとめて手紙にするという趣向である。中国の『琴賦』や『遊仙窟』などの語句や構成をモデルにしているらしい。娘の媚びが艶めかしくて明らかにその効果を狙っている。

旅人はこの贈り物によって藤原氏への恭順をアピールした。それは本意でなかったが、流れに逆らうことはできなかった。大伴氏の氏上として一族の存続を図るには、ここで旗幟を鮮明にしておく必要があった。手紙の文学的虚構は、このような政治的な意図をオブラートにつつむ働きをする。送られた相手も核心のサインを受けとめつつ、遊びを介することでむきだしの利害関係を穏やかに調整できる。房前も機知とユーモアをもって応じた。

言問わぬ木にありとも我が背子が手馴れの御琴地(つち)に置かめやも ⑤812

(ものを言わぬ木でありましょうともあなたのお気に入りの琴を粗略にしましょうか)

梅の歌三十二首并せて序

天平2年(730)正月、旅人の邸宅で宴が催され、梅の花を題材にした漢詩と歌が詠まれた。

梅花(うめのはな)の歌三十二首并せて序

天平二年正月十三日に、帥老(そちろう)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(の)べたり。

時に、初春の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ。梅は鏡前(きやうぜん)の粉(ふん)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(かう)を薫らす。加之(しかのみにあらず)、曙(あけぼの)の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥はうすものに封(と)ぢられて林に迷(まと)ふ。庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故雁(こがん)帰る。

ここに天を蓋(きぬがさ)にし、地(つち)を座(しきゐ)にし、膝を促(ちかづ)け觴(さかづき)を飛ばす。言(こと)を一室の裏(うち)に忘れ、衿(ころものくび)を煙霞の外に開く。淡然(たんぜん)に自(みづか)ら放(ゆる)し、快然に自(みづか)ら足りぬ。

もし翰苑(かんゑん)にあらずは、何を以(も)ちてか情(こころ)をのべむ。請(ねが)はくは落梅の篇を紀(しる)せ。古(いにしへ)と今とそれ何か異ならむ。園梅(えんばい)を賦(ふ)して、聊(いささ)かに短詠を成すべし。

(天平二年正月十三日、太宰帥旅人卿の邸宅に集まって、宴会を開く。

折しも、初春の正月の佳い月で、気は良く風は穏やかである。梅は鏡の前の白粉のように白く咲き、蘭は匂い袋のように香っている。そればかりではない、夜明けの峰には雲がさしかかり、松はその雲のベールをまとって蓋をさしかけたように見え、夕方の山の頂には霧がかかって、鳥はその霧の薄衣に封じ込められて林の中に迷っている。庭には今年生まれた蝶が舞っており、空には去年の雁が帰って行く。

そこで天を屋根にし地を席にし、互いに膝を近づけ盃をまわす。一室のうちでは言うことばも忘れるほど楽しくなごやかであり、外の大気に向かっては心をくつろがせる。さっぱりとして各自気楽に振る舞い、愉快になって各自満ち足りた思いでいる。

もし文筆によらないでは、どうしてこの心の中を述べ尽くすことができようか。諸君よ、落梅の詩歌を所望したいが、昔も今も風流を愛することには変わりがないのだ。ここに庭の梅を題として、まずは短歌を作りたまえ)

わが園に梅の花散るひさかたの天(あめ)より雪の流れ来るかも ⑤822

主人(あるじ)

(わが園に梅の花が散る、ひさかたの天から雪が流れてくるのだろうか)

序の作者については山上憶良説もあるが、詩文の特徴から旅人であることが有力である。このとき参会したのは三十二人、太宰府の官人と九州の国守、観世音寺別当の沙弥満誓らである。まず主催者の旅人が漢詩を読みあげ場の雰囲気を盛り上げた。早春の自然の風景が華麗に描かれる。そして眼前の梅の花を歌にしようと呼びかける。漢詩の序は、書家・王羲之(303~361)の「蘭亭序」の影響が指摘される。353年3月3日、王羲之は名士や一族を名勝・蘭亭に招き、総勢42名で曲水の宴を開いた。その時に作られた詩の序文として王が書いたものが「蘭亭序」である。奈良時代の役人は漢籍を読みこなし漢字を使いこなすばかりではなく、その精神世界にも通じ吸収することに努めた。中国の文人たちが開いた風雅の世界を自分たちも経験しようとしたのである。新元号「令和」の出典である「初春令月、気淑風和(初春令月にして気淑く風和らぐ)も、後漢の官僚で発明家であった張衡(78~139年)の『帰田賦(きでんのふ)』の詩句「於是、仲春令月、時和気清(是において仲春令月、時は和し気は清し)」を踏まえているだろう。

梅は中国伝来の花であり、先進文明に憧れた貴族にもっとも好まれた花だった。平城京よりも大陸に近い太宰府で梅を題材に風雅の世界に遊ぶことに、参会者たちは高揚感を覚えたことだろう。三十二人の参会者はそれぞれに梅の歌を詠んだ。万葉集中の一番多数の歌が記録された歌宴であったという。漢詩と和(やまと)歌の融合した風雅が新たに誕生したのである。旅人はよほど気に入ったらしい。宴のあとにも梅の歌を追和している。

中国では政治に志を得られなかった者が隠士となり、世俗を離れて風雅の境に安心立命するという伝統があることを旅人は知っていた。傷心の旅人にとって、風雅は大きな救いであった。政争のただ中にある京から離れた太宰府という土地と山上憶良のような歌友の刺激がそれを可能にした。このあと「松浦河に遊ぶ歌」や「松浦佐用姫の歌」など虚構性の強い題材で集団的な創作に旅人は励む。これも彼には風雅を生きることであった。

旅人最期の歌

天平2年9月、大納言多治比池守が薨去する。ようやく旅人は大納言のポストを与えられて帰京できることになる。12月に太宰府を出発した旅人は京に近づくにつれ、3年前九州へ向かう際に妻とともに見た鞆の浦の景色を一人見る。その悲しさをいくつもの歌にする。3年ぶりに見る京であり昇進も果たしたが、心はずむものではなかった。失ったものの大きさと向きあうことでしかなかった。

故郷(ふるさと)の家に還り入りて、即ち作れる歌三首。

人もなき空しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり ③451

(人もいない空しい家は草枕旅にもまして苦しいものだ)

妹として二人作りしわが山斎(しま)は木高く繁くなりにけるかも ③452

(妻とともに二人で作ったわが庭は木立も高くこんもりとなった)

吾妹子(わぎもこ)が植ゑし梅の木見るごとにこころむせつつ涙し流る ③453

(わが妻が植えた梅の木を見るたびに胸がせつなく涙は流れる)

京の日常に戻ると妻のいない寂しさがいっそう身にしみてきた。もちろんそれだけではない。長屋王の不在による心の空洞は埋めようがなかった。天平3年には従二位に昇位したが、それは花道のようなもので、もはや手腕を発揮できる場はなかった。太宰府にいたときのように共に歌を詠む仲間もいなかった。大伴氏の行く末も気になった。迫る老いをひしひし感じたことだろう。喪失感をかかえ失意の日々をおくったのである。旅人最期の歌が詠まれた。

三年辛未、大納言大伴卿の寧楽の家に在りて故郷を思ふ歌二首

しましくも行きて見てしか神南備の淵は浅せにて瀬にか成るらむ ⑥969

(少しの間でも行って見たいものだ。明日香の神南備山のそばの川の淵は今は浅くなって、瀬になってしまっているかもしれない)

指進(さしずみ)の栗栖(くるす)の小野の萩の花散らむときにし行きて手向けむ ⑥970

(栗栖の小野の萩の花が散る頃になれば明日香へ出かけて行って神奈備の神に手向けをしよう)

旅人は7月に薨去した。歌はそれに近い頃の作と思われる。故郷の明日香の神奈備山と飛鳥川が浮かんでは彼を慰めるのである。「指進の栗栖」が何処を指すか不明であるが、そこは彼にとってふたつとない土地であった。萩は野山に咲き乱れて当時の誰にとっても親しい花である。時は秋の7月、その花が散る頃に「行って手向けむ」という。誰に手向けるのか。奈良時代には死者に「手向ける」という慣習はなかったらしい。土地の神に供えるということか。「散らむときにし」というのが自らの死を悟るような響きがある。

注

①平山城児「旅人の吉野賛歌」『セミナー万葉の歌人と作品 第四巻』(参考文献参照)所収

②井野口孝「旅人の報凶問歌」 同上

③伊藤益「沙弥満誓の歌」 同上

歌の引用と現代語訳は主に『新編日本古典文学全集 萬葉集①②』に拠り、他の文献も参考にしました。

参考文献

神野志隆光・坂本信幸編『セミナー万葉の歌人と作品 第四巻 大伴旅人・山上憶良一』和泉書院

中島真也著『大伴旅人』笠間書院

中西進編『大伴旅人―人と作品』おうふう

東京古典研究会編『令月、時は和し気は清し』ミヤオビパブリッシング

小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳『新編日本古典文学全集 萬葉集①②』小学館

渡辺晃宏著『日本の歴史4 平城京と木簡の世紀』講談社

『新日本古典文学大系13 続日本紀2』岩波書店