當麻寺 聖衆来迎練供養会式

當麻寺の創建

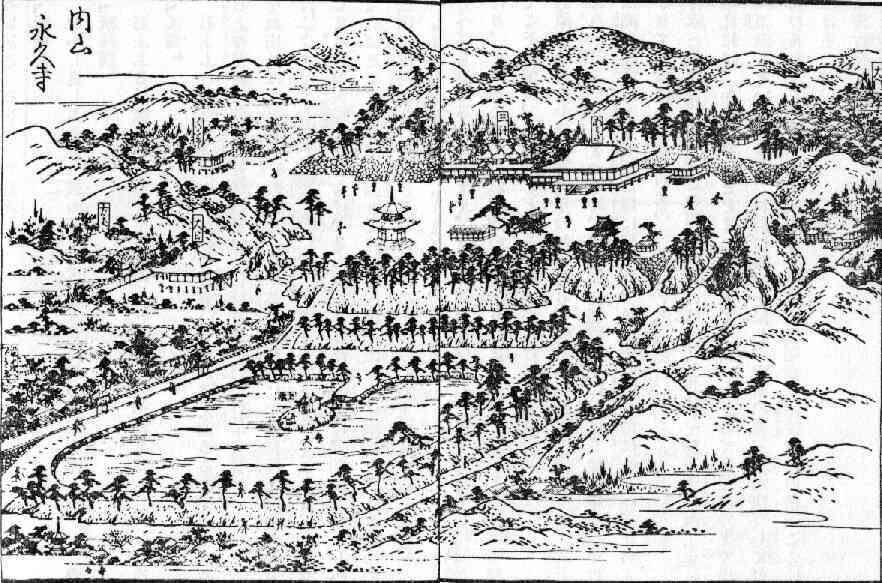

練供養会式で名高い二上山當麻寺(真言宗・浄土宗 奈良県葛城市当麻)の創建縁起が文献にはじめて見えるのは、建久3年(1192)の『建久御巡礼記』においてである。聖徳太子の異母弟・麻呂子親王によって創建された前身寺院があり、後に壬申の乱で手柄を立てた当麻国見が現在地に遷造したという。麻呂子親王の母は葛城氏を出自とし、親王は当麻公の祖ともされる。しかし、前身寺院の所在は不明であり、縁起上の粉飾として否定する意見が多い。

現在の寺の境内からは、川原寺式復弁八弁蓮華紋軒丸瓦が出土している。これは、大海人皇子に味方して活躍した豪族が、壬申の乱後に建てた寺院に共通して使用された瓦と見られている。寺が7世紀末の白鳳期に当麻氏の氏寺として創建されたことは間違いなく、金堂・講堂・僧房が建ち、本尊の丈六弥勒如来像は日本最古の塑像とされる。創建期の石造灯籠や銅製の梵鐘が残り、これらも日本最古である。

金堂南方に建つ東塔の建立は奈良時代末期、西塔は平安時代初頭の三重塔であり、古代の東西塔がそのまま今に伝わる唯一のものである。白鳳期の創建からおよそ100年を経て建ったことには、この時期近くに当麻氏出自の女性の宮中での活躍との関連が想定される。淳仁天皇の母は当麻老の娘・山背であり、正三位を授かり当麻夫人と呼ばれた。藤原麻呂の妻が当麻氏出で、その娘に百能がいて、藤原豊成の妻となり、尚侍従二位となって後宮の実力者となった。当麻治田麻呂の娘が嵯峨天皇の妃となり、その娘・潔姫が藤原良房に嫁している。8世紀後半から9世紀にかけて当麻氏出自の女性の中央での出世が目立つが、以後は当麻氏の消息は消える。10世紀に入ると律令制は解体の途に向かうとともに、地方豪族の氏寺も縮小・衰退していく。その中で當麻寺は新たな信仰を得て発展の端緒をつかむ。

當麻曼荼羅への脚光

當麻寺は中世をとおして隆盛した。これには當麻曼荼羅の存在が預かっている。東を正面にして建つ本堂(曼荼羅堂)の本尊・當麻曼荼羅は、縦横およそ4メートル四方の大きさがある。浄土三部経のひとつ、観無量寿経にもとづく浄土変相図であり、元興寺の智光曼荼羅、超昇寺の青海曼荼羅とともに浄土三曼荼羅と呼ばれる中で、摸本がもっとも多く流布した。

観無量寿経は、天竺のある国の皇子が国王を幽閉して亡きものにしようとするのを悲嘆する韋提希夫人に、仏陀が十方の浄土を示し、阿弥陀仏の浄土に生まれるためには善行と十六の観想を行うことを説くというものだ。當麻曼荼羅は、中央に阿弥陀仏のいます壮麗な浄土の姿を見せ、外縁に韋提希夫人のエピソード、浄土を観想する方法、信仰のあり方によって九種類の往生がある九品(くぼん)往生をコマ割で描く。

蓮の糸で織られたという伝承があったが、ハス博士で知られる大賀一郎氏の調査で絹の綴織でできていることが判明した。綴織は西陣の帯などを製作するときの技法である。高度な熟練を要して、複雑な紋様は1日に1センチぐらいしか織れない。當麻曼荼羅ほどのものになると、製作は10年から10数年ぐらいかかると推定される。古代の日本にこれほどの技術があったとは考えられず、中国からの請来品であるという説が有力である。

現在の場所に曼荼羅堂ができたのは、平安時代初頭とされる。したがって曼荼羅はこの時期には存在していたことになる。なぜ當麻寺に曼荼羅が搬入されたのかは不明であるが、当麻氏出自の女性の宮中での活躍があったことと関係しているのだろうか。

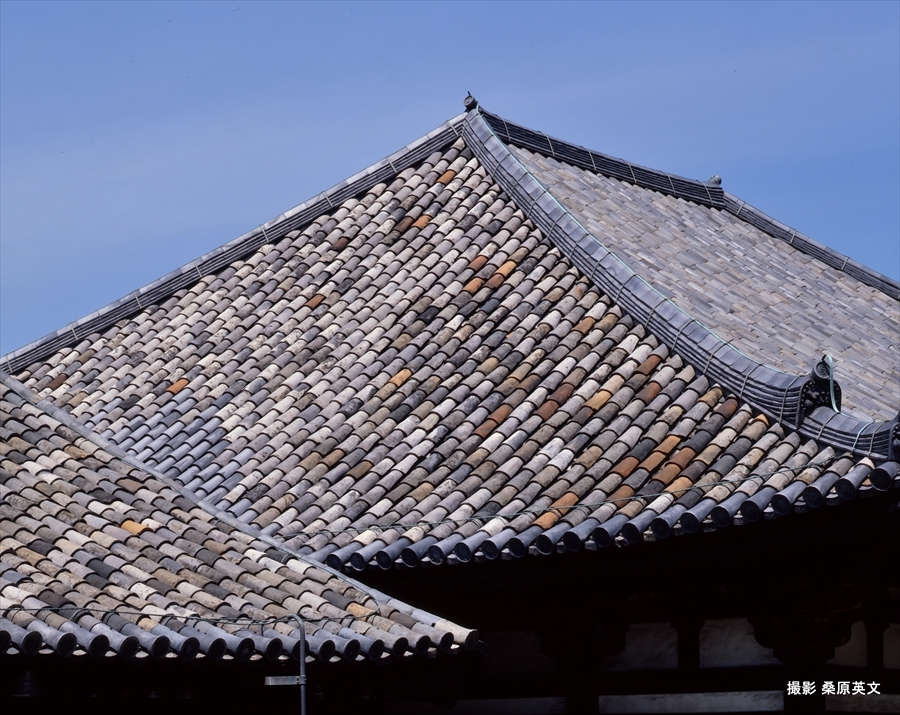

曼荼羅堂は平安時代末の永暦2年(1161)に改築・拡張され、現在見るような桁7間・軒6間・寄棟づくりの寺内最大の建物になった。浄土信仰は平安時代後期から盛んになり、この頃には當麻寺は曼荼羅を中心とする浄土信仰の寺として貴賤の信仰を集めていたようだ。

『建久御巡礼記』には曼荼羅の由緒が記される。縁起では、當麻寺前身寺院の願主とされる麻呂子親王の夫人が浄土変相図を安置したいと願っていたところ、天平宝字7年(763)6月23日の夜、一化人が現れて蓮糸で織ったという。一方、寺僧の話では、ヨコハギノ大納言の息女が浄土曼荼羅を写したいと願っていたら、天平宝字7年、ある化女が現れ一夜にして織り上げた。後に息女は極楽往生を遂げたという。中将姫説話の核心となる要素が曼荼羅とセットにしてすでに語られていたことになる。

曼荼羅の主な転写は3度ある。一度目は建保5年(1217)に完成した建保本當麻曼荼羅であるが、現存しない。2度目は文亀3年(1503)に後柏原天皇が宸筆を入れた文亀本當麻曼荼羅。これは現在の本尊である。3度目は貞享(じょうきょう)3年(1686)、霊元天皇が銘を入れた貞享本當麻曼荼羅である。いずれも絹本著色。もとの綴織曼荼羅は鎌倉時代に板に貼り付けられたが、江戸時代の修理で剥がされ軸装本になった。このとき剥離した際に用いた紙に染まった印紙曼荼羅と、板面に綴織の断片が残った裏板曼荼羅が新たに生まれた。裏板曼荼羅は現在、厨子の背面にはめこまれている。

當麻曼荼羅は、法然上人の弟子で浄土宗西山派の開祖・善恵房証空が『當麻曼荼羅注』を著し(1223年)、唐の浄土教を大成した善導の教えにもとづくことが明らかにされる。浄土宗各宗派のいわばイコン(聖像)として崇拝され、多くの転写本・縮本・印版が普及した。この曼荼羅をもとにした談義・唱導に大きく貢献したのが、中将姫説話であった。

中将姫説話の成立

『建久御巡礼記』の記載に見たように、曼荼羅が高貴な女人の発願に応じて化女が一夜で織成し、女人も往生したというストーリーは早くからできていたようだが、これが形を整えるのは、13世紀に出た複数の當麻寺縁起を通してである。寛喜3年(1231)に書写された『当麻寺流記』には、曼荼羅の本願を正二位横佩右大臣伊統息女字中将(よこはぎのうだいじんまさむねそくじょあざなちゅうじょう)とし、中将が西方を念じて称讃浄土教一千巻を書写したこと、念願に応じて尼公(弥陀)が来て蓮糸を用意させること、また織女が来て三時の間に曼荼羅を織ること、尼公が去るにあたって四句の偈を唱えること、宝亀6年に息女が往生すること、蓮糸を染めた井戸を染野井といい、ここに染野寺を建てたことなどが詳しく語られる。女人往生譚としての中将姫説話の大綱が成立したことになる。息女の父が歴史上の人物である藤原豊成という名前が現われるのは、弘長2年(1262)の『和州当麻寺極楽曼荼羅縁起』だという。しかしまだ中将姫が出家した理由について語られることはない。

曼荼羅の絵解きに付随してその縁起が語られる。當麻曼荼羅縁起を描く絵巻や掛幅絵が作成されていく。

中将姫説話の発展

室町時代の永享8年(1436)に浄土宗鎮西派(本山知恩院)八代の酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)が著した『當麻曼荼羅疏(しょ)』は、当時流布していた曼荼羅の諸伝を集大成したものである。ここで継子いじめと鶬(ひばり)山物語が加わり、現在に至る中将姫説話の要素がそろった。これ以後の説話はさまざまな変化を見せるが、物語の基本はこれを引き継いでいく。

そのあらすじは次のようなものだ。横佩右大臣豊成に子がなく長谷寺に祈って姫と男子を儲ける。姫七才のとき母が病死する。豊成が左大臣諸房の女を後室に入れる。継母が嫉妬心から先妻の子二人を葛城山の地獄谷に捨てる。帝に救われる。姫が称賛浄土経を書写する。姫13才のとき中将内侍となり、弟は少将となる。継母、武士に命じ紀州鶬山で姫を殺させようとする。姫、武士の情けで山中に暮らし、そのうち武士死する。豊成鶬山に狩りし姫を連れ戻す。弟少将死去する。中将姫當麻寺に入り出家する。姫の願により禅尼来たり蓮茎を求め、勅によりこれを集める。井戸の水で糸を染め、桜の枝に干す。化女曼荼羅を織る。禅尼曼荼羅の幽旨を示し偈を残す。禅尼は阿弥陀、織女は観音であることが明かされる。中将姫往生する。

鶬山は紀州有田にあるとされているが、大和宇陀郡説もあると断られる。姫に弟がいることになっているが、これはのちの説話から消えてしまうようだ。

曼荼羅縁起の唱導で、姫がなぜ現世の栄華を捨てて出家し往生を願ったのか、その動機が与えられて聴講者に説得力をもっただろう。継子いじめは中世の物語で数多く語られ、その話の展開のパターンが縁起にも取り入れられている。

日本の古伝承や物語を貫く類型である貴種流離譚がここでもみられる。神の子あるいは高い血統にある者がなんらかの事情があって異郷をさすらい、辛苦を極めて転生し神となる、あるいは乗り越えて幸福になるという物語である。中将姫説話がこの型を踏まえているのは明らかである。これは日本人の心性を捕らえただろう

中世の物語や高僧伝によくみられる申し子譚でもある。姫は豊成夫妻が長谷寺の観音に祈願して授かった。このような子は並外れた能力を持ったり聖性を帯びたりする。この者たちは苦難をなめた末に神仏に転生して衆生を救うという本地物と一体になることが多いが、中将姫説話もまたこれに近い。

現世の穢土を厭い西方の極楽浄土を欣求する往生伝は仏教説話として数多く説かれ著されたが、中将姫説話は女人往生伝として異色であり、多くの女性の関心と共感を呼んだと想像できる。仏教は女性を五障三従などといって悟り難いとみる伝統があった。これを真っ向から否定するものだ。『観無量寿経』は天竺の葦提希夫人の訴求にこたえて仏陀が説いた教えである。その経典を表した浄土変図は、中将姫の願にこたえて化女(観音)が織成した。かたや天竺の葦提希夫人、こなた我朝の中将姫と並び称されたことだろう。

中将姫説話の流布

継子いじめ・貴種流離譚・申し子譚・本地物・往生伝と中世の物語を特徴づける要素がつまった説話は、縁起や説法のジャンルを超えて芸能や読み物の世界へ流布するようになった。室町時代の御伽草子や能にまず作品が現れる。これは説話に触れる人たちが広範に拡大していくことを意味する。

世阿弥作の『当麻』は、熊野詣でから帰途の僧が當麻寺に参詣し、夢の中に化尼と化女が現れ念仏の功徳と染井や糸掛け桜の旧跡、曼荼羅の謂れを語る。後場では中将姫の精魂が天女の姿で現れて、念仏の経巻を奉持し極楽往生の経緯を語り、早舞して、衆生を西方に迎えんとの弥陀の誓いを述べて去る。往生譚に焦点をあて、中将姫は救済者でもあることをほのめかす夢現能である。

謡曲『雲雀山』は、豊成が讒言を信じて中将姫の殺害を命ずるが、殺すことができない家臣は、雲雀山の山中で、乳母の侍従とともに姫を匿っている。侍従が里に下りてきて花を売ろうとしているところに、豊成が狩のためにやってきて問答となる。侍従が中将姫の境遇を思いつつ舞ううち、豊成は乳母の侍従であることを気づいて後悔を述べ、姫のいる庵に案内されて再会を果たし、ともに奈良の都へ帰っていく。姫の受難と父との再会が主題となり、劇的な展開をみる。

江戸時代になると、浄瑠璃や歌舞伎に中将姫をモチーフに大胆な演劇的な改変を加えた作品が数多く上演される。主な特徴をあげると、お家騒動や合戦がストーリーに加わる。儒教的道徳観にもとづく忠節、その極端な証としての「身代わり」が見せ場になる。登場人物が増えて話の展開が複雑になり、時に換骨奪胎し伝奇性さえ帯びてくる。これらは宗教的な要素が薄れ、世俗的な物語性に比重がかかる。それは中将姫説話が庶民の教養・常識として普及していたことを示す。

並木宗輔作の浄瑠璃『鶊山姫捨松』はその代表で、長屋王、玄昉、淳仁天皇、徳道上人も絡み、お家騒動、仇討ち、身代わりと繰り広げられ、勧善懲悪の大団円の結末となる。継母が雪の中で姫を責める「雪責めの場」は有名となり、この部分だけを取り上げた芝居が歌舞伎でも演じられるようになった。

中将姫信仰

曼荼羅の発願者にして極楽浄土に往生した中将姫は、衆生の救済者として崇拝されるようになる。姫を描いた絵伝や画像、彫刻が安置され、説話にまつわる伝承地が當麻寺の他にも生まれ霊場となる。中将姫信仰ともいうべき信仰が多くの人を魅了した。

説話のなかで中将姫が継母の讒言で捨てられる場所は三説あり、紀州の有田、紀伊と大和の国境、大和の宇陀である。紀州説の舞台になっているのが、雲雀山得生(とくしょう)寺(浄土宗西山派 和歌山県有田市糸我)である。開山堂には中将姫と姫を匿い育てた春時夫妻の座像が安置され、中将姫筆とされるお経や各種の縁起・絵巻・絵伝が所在し、二十五菩薩練供養会式が行われる。史料はいずれも江戸時代以降のものである。姫が称讃浄土経を書写した「机岩」、経を納めた「経ノ窟」、姫が助けられた「伊藤ヶ嶽」などの旧跡が残る。

有田市糸我のある宅には家伝として、糸我荘の12人の年寄が中将姫から和歌を一首ずつ賜ったという伝承があるという。

紀伊と大和の国境説は、和歌山県橋本市から奈良県五條市にわたる地域に中将姫にまつわる旧跡が点在する。旧家に伝わる『由来記』には「姫は紀伊有田に捨てられて春時夫婦に助けられるが、夫婦が亡くなってから當麻寺で出家するまでの間、この地で過ごしたという」。

姫が村人のためにかけた「いとのかけ橋」、都を恋しく思った「恋野」、村人が匿って食物を運んだ「運び堂」、姫が托鉢した「乞門」などが伝えられる。姫の身の回りのものを手配したので「勘定司(かんじょうし)」と呼ばれる旧家には、姫からお礼に受け取ったという小さな観音像が祀られる。

大和宇陀説の舞台となるのが日張山青蓮(しょうれん)寺(浄土宗 奈良県宇陀市菟田野宇賀志)である。中将姫御影像をまつった茅葺の開山堂、中将姫19歳の姿を模した法如坐像を安置する檜皮葺の阿弥陀堂、姫を保護したという松井嘉藤太夫妻を供養する石塔などがある。

漢方薬の株式会社ツムラの創業者・津村重舎は宇陀市出身で、母方の藤村家には中将姫にまつわる家伝がある。中将姫が最初に捨てられたのが藤村家で、薬草の知識を教えられ、それが婦人薬・中将湯が生まれるもとになったという。

青蓮寺の當麻曼荼羅、縁起、絵巻などが制作され、歴史がわかるのは江戸時代初期からである。供養のための位牌が各地の信者から納められたが、目立つのが奈良町界隈の住人である。

奈良町には中将姫ゆかりの寺院として、誕生寺(浄土宗)、徳融寺(融通念仏宗)、高林(こうりん)寺(融通念仏宗)、安養寺(浄土宗西山派)が存在する。平城京外京で藤原豊成の邸宅があったという伝承からゆかりの寺となったようだ。これらの霊場の勃興には浄土宗の学僧・袋中良定(たいちゅうりょうじょう)上人の活動が考えられる。奈良滞在中に開化天皇陵そばの念仏寺を創建した袋中は「當麻曼荼羅白記(びゃっき)』を著し、江戸時代の曼荼羅解釈や説話に大きな影響を与えたが、奈良町のこれらの寺にある曼荼羅は袋中の教えに従っている。また袋中は、姫が遺棄された山を大和宇陀の日張山とした。このため奈良町の寺院と宇陀の青蓮寺を結ぶ中将姫信仰圏ができあがったと見られる。

當麻寺で4月14日に行われる聖衆来迎練供養会式は、来迎会、来講、練供養とも呼ばれ、境内は参詣者で埋まる。これは中将姫が阿弥陀如来と二十五菩薩に導かれて西方の極楽浄土に往生したという縁起の場面を再現する行事である。本堂(曼荼羅堂)から東方の娑婆堂に来迎橋がかけられ、仮装した観音菩薩と勢至菩薩をはじめとする二十五菩薩が橋を練り歩き娑婆堂の中将姫を迎えに行く。中将姫像の胎内には小さな阿弥陀坐像が納まっており、坐像を取り出して蓮台に載せ、観音菩薩を先頭に本堂へ帰っていく。本堂へ着けば極楽往生したことになる。中将姫の胎内にあった阿弥陀仏が蓮台に載り往生するという趣向が興味深い。

仮面には鎌倉時代のものがあり、その頃には来迎会が行われていたと思われる。しかし史料に現れるのは、享禄4年(1531)に描かれた『当麻寺縁起絵巻』であり、現在のような形になったのは室町時代だと推測できる。練供養は當麻寺を有名にしたのはもちろん中将姫信仰を普及するうえで大きく役立っただろう。

結び

當麻曼荼羅は浄土宗のイコン(聖像)となり、宗派の布教に用いられ、絶対的な権威をもつようになる。その曼荼羅の由来として中将姫の発願という説明ができた。曼荼羅の内容の説明とそれができた由来をセットにして語られる。そのうちに由来の部分に継子いじめの物語が加わる。それは宗派の僧侶の絵解きで人気を呼んだと思われる。そして、宗派の説法の場を超えて、中将姫の物語は読み物や芸能の世界に取り入れられて、民衆に伝えられていく。江戸時代になると浄瑠璃や歌舞伎の演目となり、換骨奪胎されながら世俗的な娯楽として受け入れられる。中将姫の物語は民衆の教養あるいは知識として広まった。それとともに中将姫信仰のようなものができて各地に物語の舞台となる霊場が生まれ、練供養などの行事や姫の画像や彫刻、絵巻、真筆などの信仰対象が輩出した。平安時代から江戸時代までおよそ700年の時代を通して形成された中将姫のイメージは、言葉の本来の意味におけるアイドルとして今に生き続けている。

参考

元興寺文化財研究所『中将姫説話の調査研究報告書』1983年

松島健・河原由雄『当麻寺』保育社 1988年

日沖敦子『時空を翔ける中将姫 説話の近世的変容』平凡社 2020年

中村元・早島鏡正・紀野一義『浄土三部経 下』岩波文庫 1990年

奈良国立博物館『中将姫と當麻曼荼羅』2022年

明応7年(1498)頃、描かれた絹本著色板張りの智光

明応7年(1498)頃、描かれた絹本著色板張りの智光

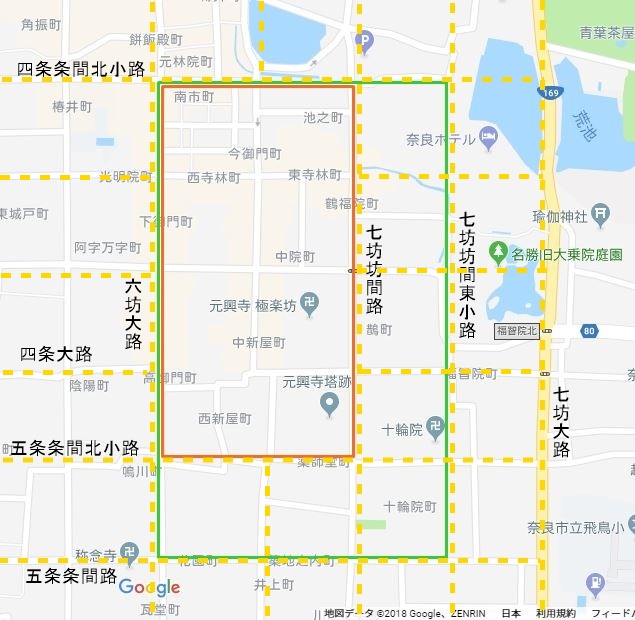

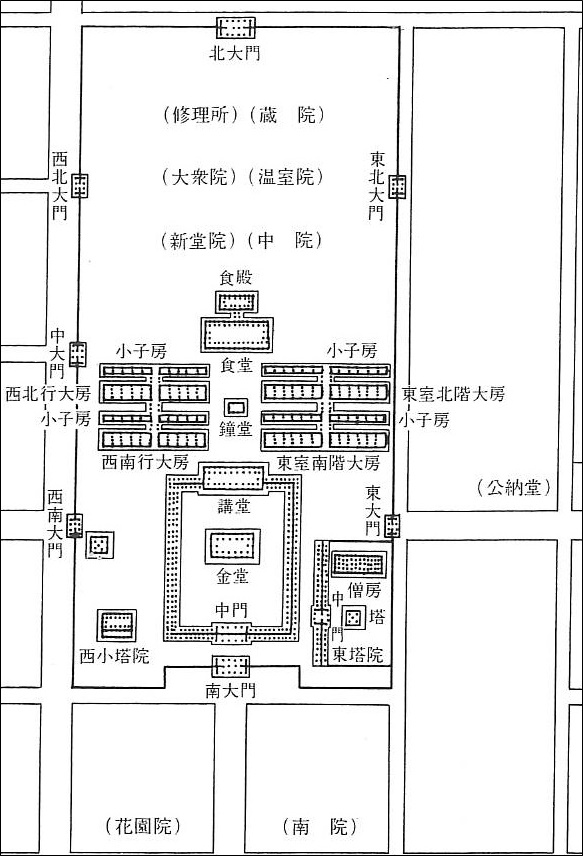

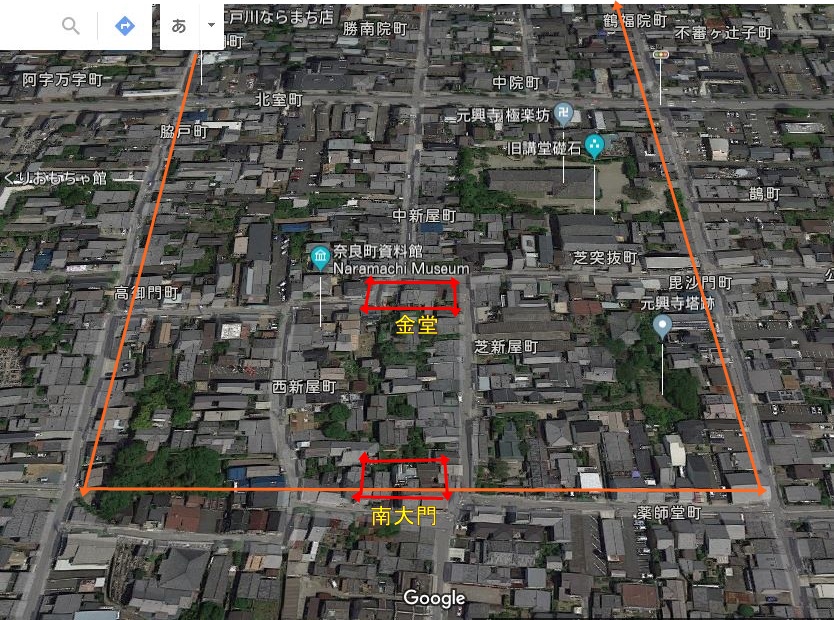

奈良町の中心部、橙が旧

奈良町の中心部、橙が旧